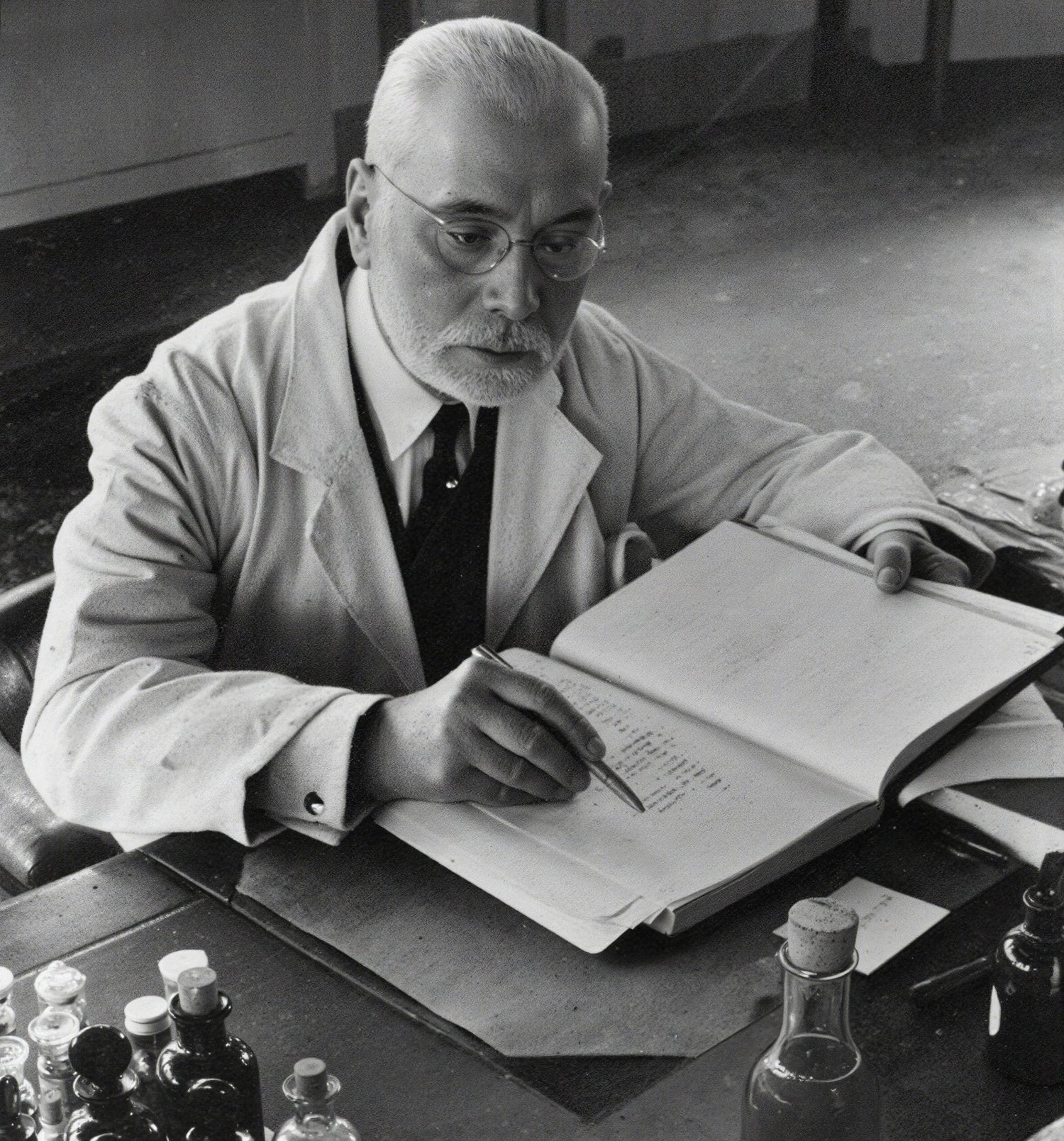

Jacques Guerlain

Inspirado tanto por la música como por la pintura, concibe cada fragancia como un cuadro invisible, cada estela como una frase suspendida en el aire.

Jacques Guerlain, alquimista de los aromas y poeta del frasco, nació en París en 1874, en el seno de una dinastía ya impregnada de fragancias y leyendas olfativas. Heredero de un nombre casi mítico, no estaba destinado a la oscuridad, sino a hacer brillar su arte a través de los siglos. Formado en la más pura tradición familiar, aprendió desde muy joven a leer los silencios del jazmín, los suspiros de la vainilla y los susurros del sándalo.

Su obra no está escrita con palabras, sino con las notas de un lenguaje secreto, hecho de emociones destiladas y acordes impalpables. En 1904, sucedió a su tío Aimé Guerlain, llevando bien alto el estandarte de la casa. Su genio se expresaba en creaciones que combinaban sensualidad y misterio, ciencia y ensueño. Fue él quien dio a luz L'Heure Bleue en 1912, una fragancia tan melancólica como un amanecer de noviembre, y Shalimar en 1925, un himno eterno al amor y a Oriente.

Inspirado tanto por la música como por la pintura, concibe cada fragancia como un cuadro invisible, cada aroma como una frase suspendida en el aire. Compone para la elegancia, para la noche, para los recuerdos. Discreto, casi borrándose detrás de sus obras maestras, dejaba que los frascos hablaran por sí solos: porque es en sus curvas donde late su alma.

Trabajó hasta el final de sus días, negándose a tomar el camino fácil, fiel a una cierta idea del lujo, la que nunca grita. En 1955, el año de su muerte, dejó una paleta olfativa infinita y un legado cuyo brillo persiste en el vapor del tiempo. Jacques Guerlain sigue siendo, por toda la eternidad, el perfumista de los momentos suspendidos.